图1 中秋赏月 图片来自网络

云母屏风烛影深,长河渐落晓星沉。嫦娥应悔偷灵药,碧海青天夜夜心。

——唐·李商隐《嫦娥》

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

——宋·苏轼《水调歌头》

月光,桂香,趁着风飘荡。砧声催动一天霜。过雁声嘹亮。叫起离情,敲残愁况,梦家山身异乡。夜凉,枕凉,不许离人强。

——元·周德清《朝天子·秋夜客怀》

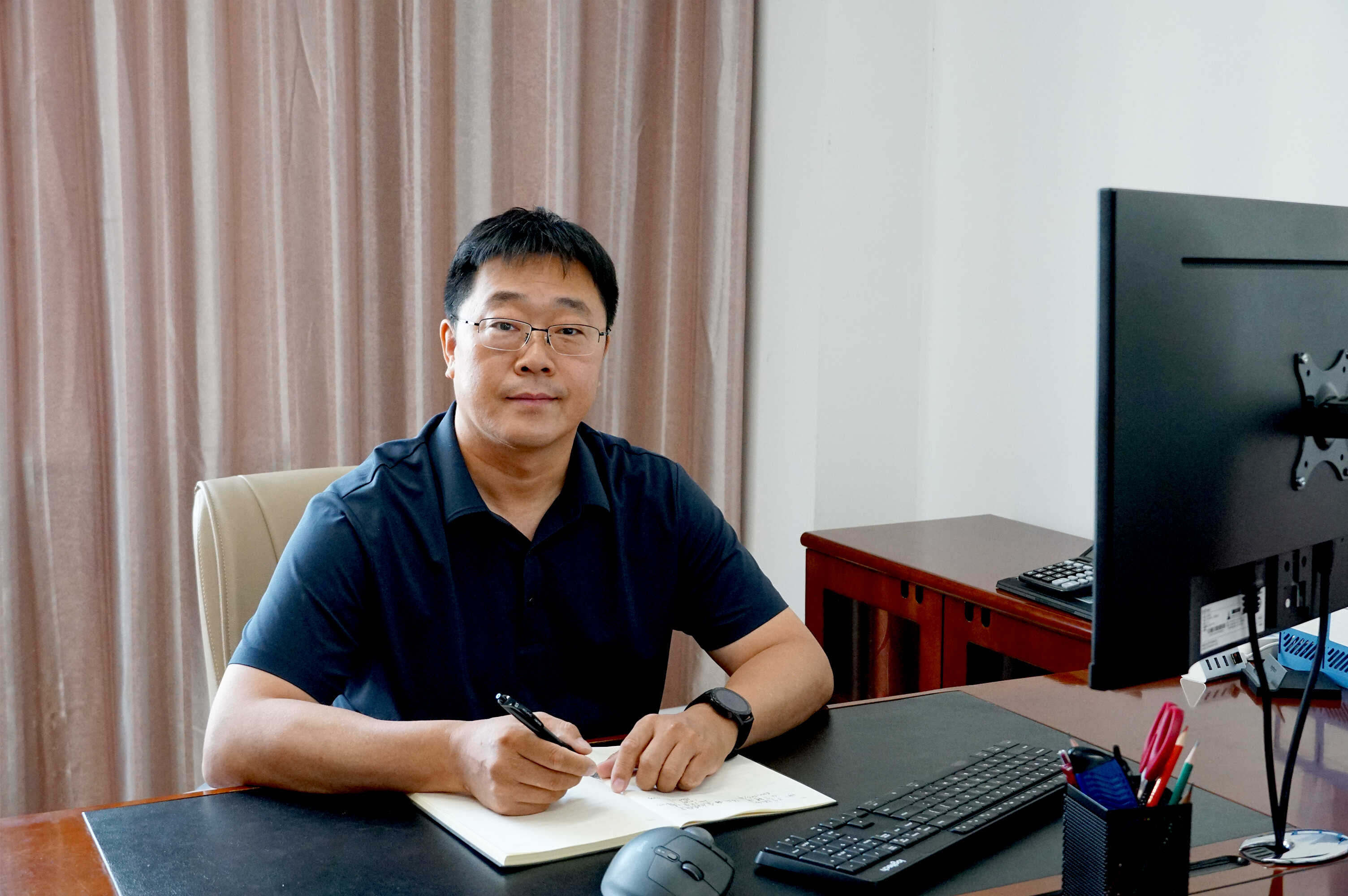

古人赏月,总是如此浪漫。“岁岁有人人不见,年年赏月月相同”八月十五的月亮千年未变,而观月的人却时时在换,2023年的赏月活动,你,准备好了吗?

中秋节那些事儿

中秋节,别称中秋节、团圆节、八月节等,是我国仅次于春节的第二大传统节日。中秋节起源于我国古代秋祀、拜月之俗。《礼记》中载有“天子春朝日,秋夕月。朝日以朝,夕月以夕。”这里的“夕月”就是拜月的意思。两汉时已具雏形,唐时,中秋赏月之俗始盛行,并定为中秋节。欧阳詹(公元785——约827年)于《长安玩月诗序》云:“八月于秋。季始孟终;十五于夜,又月云中。稽于天道,则寒暑均,取于月数,则蟾魂圆,故曰中秋。”

南宋人吴自收的《梦梁录》一书中有:“八月十五日中秋节,此日三秋临半,故谓之‘中秋’。此夜月色倍明于常时,又谓之‘月夕’。”不同于此前的文献,这里首次将中秋节这个概念提出并作为一个节日作详要记述。

中秋节的历史传说版本众多,而嫦娥奔月的故事最为人们津津乐道,其中以西王母赠仙药与后裔,其妻嫦娥为防贼人逢蒙窃药而果断吞食飞升月宫为正版,流传最广。

后 世人每逢中秋,既想登月与嫦娥一聚,又盼望嫦娥下凡一睹芳容。因此,许多人便焚香拜月,年复一年,人们便把这一天作为节日来庆祝。

图2 嫦娥奔月图

中秋节期间各地习俗也不尽相同[1],除中国外,世界上其他部分国家也有过中秋的习俗,如日本、韩国、新加坡、马来西亚、泰国、越南等,彰显了中秋节文化的传承与多样性。

图3 中秋节各地习俗 如福建中秋挂灯笼等

秋分与中秋

在中国传统文化中,“气”是组成万物的载体,从混沌中聚拢,又向浩瀚的星空撒去。古人通过观察、记录、追寻“气”的变化,总结了二十四个循环往复的生命密码——二十四节气。秋分是二十四节气中第十六个节气,地球在这一天寒暑平分、阴阳平衡,时间一般固定在公历每年的9月21-24日之间。地球自转轴与公转轴夹角为23°26′,因此太阳直射点会随着地球公转位置的变化而发生改变,变化范围在地球南纬23°26′至北纬23°26′之间。秋分时,太阳直射点在赤道上,这一天昼夜时长相当,秋分过后,太阳直射点继续由赤道向南移动,北半球各地开始昼短夜长。

秋分的“分”是“半”的意思[2],秋天刚好过了一半,秋分之夜要祭月,但一般祭月时会期待比较圆的月亮,祭月的日期便需要从历法中推演得出。

目前世界上应用最广的是公历,即“太阳历”[3],它是协调地球绕太阳公转周期反映出的“年”的日数,历书上反应日期表征出它的季节特征。只协调月亮绕地球公转周期反映出来的朔望月包含的日数,历书上反映出准确的月,这种历书叫“太阴历”,简称“阴历”。

中 国古代应用的历法为“阴阳历”,既协调太阳的变化,也遵循总结月球的变化。

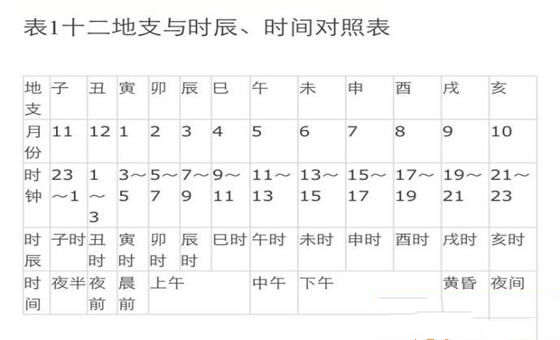

图5 十二地支对应月份、时辰

根据历法推演[4],公历9月23日这天,节令交秋分,太阳运行到黄经180度,黄道与赤道相交,秋分当晚观测北斗七星的斗柄指向酉的方位,也就是正西方,这个阶段一般在农历八月,又叫酉月。因此距离秋分最近的圆月在农历八月十五,所以逐渐将祭月的时间固定在八月十五这天,而当天又居于秋季三月之中,中秋祭月之名便由此诞生。

科学家眼中的月亮

中秋来临,一家人共聚团圆时,赏月谈月成为人们久谈不衰的话题。从时令上说,中秋是“秋收节”,收获的季节,此时中国大地上湿气已去,沙尘未起,空气即显得格外清新,天空特别洁净,月亮看上去既圆又大,是赏月的最佳时节。恰如古诗所云:“光辉皎洁,古今但赏中秋月,寻思岂是月华别,都为人间天上气清澈[5]。”

那么,科学家们又是如何赏月的呢?赏月探月的目的又是什么?

数千年来,人类对月球的美好想象和无限憧憬不断延续,很多优美传说和不朽诗词歌赋如同璀璨群星,点亮历史的天空。古今中外,无数科学家不断思索和研究,试图更加深刻地认识月球,从嫦娥奔月的美丽传说到望远镜中清晰可见的环形山经历了漫长的历史征程。 2020年底嫦娥五号完成中国首次地外天体采样,从月球带回1731克月壤,中国科学家对嫦娥五号样品的研究刷新了人类对月球演化的认知,也进一步实现了“举头望明月,低头赏月壤”的浪漫情怀。

月壤几乎覆盖了整个月球表面 ,像一本历史书,讲述着月球上曾经发生的故事。但它比发丝还细小,不借助显微设备根本看不清,因此,科学家们联合艺术家,利用显微成像和摄影、图像融合和处理、三维重建和虚拟现实技术等,从科学和艺术的视角呈现月壤之美。

图6 显微镜下的月壤。按从上到下、从左到右顺序呈现的分别是嫦娥五号月壤中一颗黏结物的显微照片,形态酷似一只宠物小狗;一颗玻璃珠的横截面背散射电子图像;一颗直径只有0.5毫米的玻璃珠的显微照片,像只圆圆的眼睛。(中科院地质与地球物理研究所供图)

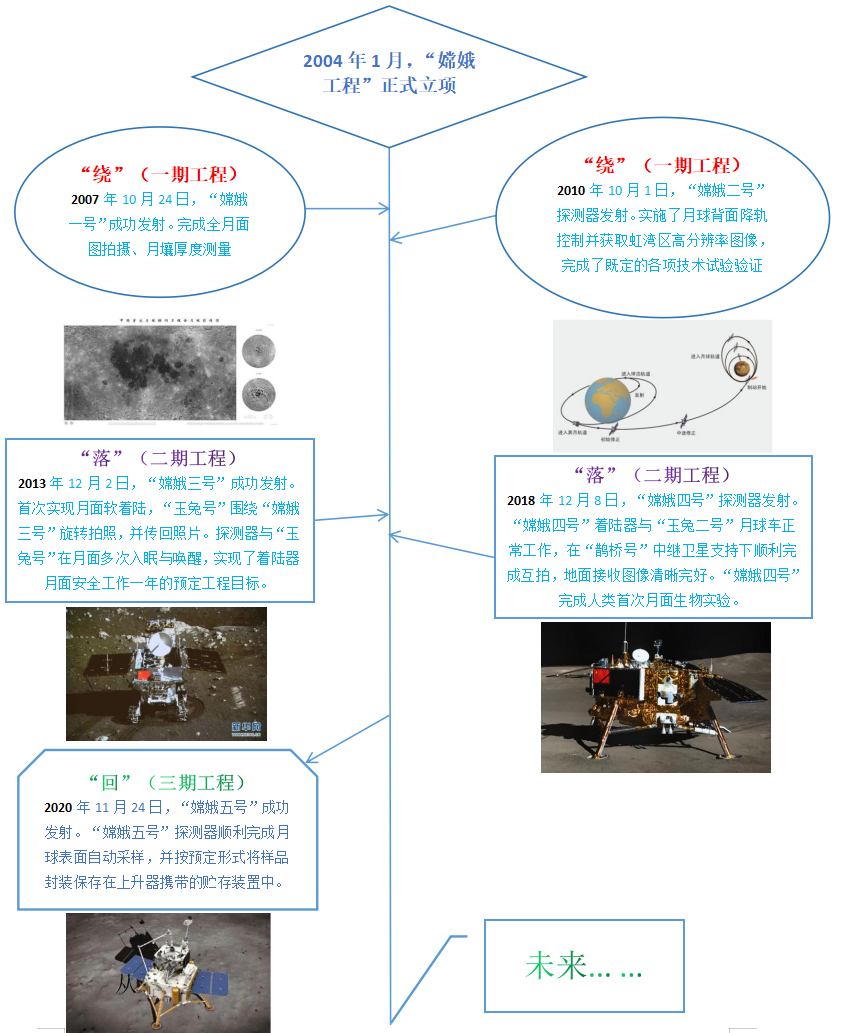

月壤之美的呈现离不开中国的探月工程。中国的探月工程又称“嫦娥工程”,2004年正式开始。取“嫦娥”之名既表达了奔月的行为,又包含着美丽的神话故事,有着丰富的历史内涵和人文气息,在2004年1月,“嫦娥工程”正式立项传播文化的同时,寄托人民美好的愿望。我国的“嫦娥工程”分为“绕”、“落”、“回”三个阶段。

作为中国探月工程甚长基线干涉测量(VLBI)测轨分系统四个测站之一,中国科学院新疆天文台南山观测站全程参与了探月工程“嫦娥一号”到“嫦娥五号”系列探测器VLBI测轨任务,发扬“追逐梦想、勇于探索、协同攻坚、合作共赢”的探月精神,为历次嫦娥探月工程VLBI测定轨任务圆满完成提供了重要支撑,发挥了不可替代的重要作用。

图7 中国科学院新疆天文台南山观测站

结语

古有“举杯邀明月,对影成三人”的优美诗句,今有“月亮皎洁,如妙龄少女,抚慰你我心灵;月光似水,若莺莺细语,馈赠一片明净”的温婉表达。在令人向往的宁静中,欣赏如此美丽的月亮,惬意非凡。

人类从古至今都保持着对月亮的美好向往,同时也昭示着人类对探索、了解月球的决心。

九天揽月一十九载,踔厉奋发更进一步。中国的登月工程预计将在2030年前完成,跨越千年的“梦”就要实现,让我们期待与“婵娟”来一场美丽邂逅。

参考文献: