射电脉冲星是一类快速自转的中子星,它们发出的电磁辐射可以被地球上的望远镜探测到。在2018年以前,观测发现的脉冲星自转周期分布从毫秒到几秒不等,而长周期脉冲星(周期大于10秒)一直未被发现。随着近些年观测设备的不断升级发展,数颗自转周期大于10秒的射电脉冲星被发现,这一发现对脉冲星的形成及演化机制提出了新的挑战。

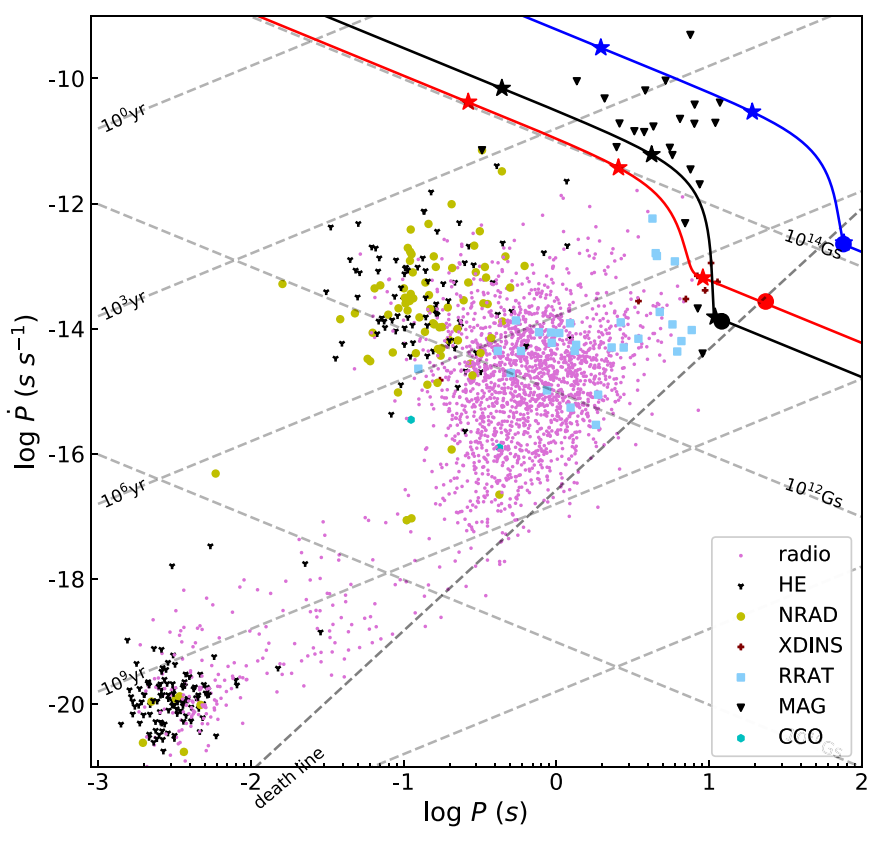

近期,中国科学院新疆天文台脉冲星团组周霞研究员与合作者在《皇家天文学会月刊》(MNRAS, 530(2), 1636-1643)上发表了一项研究,揭示了长周期射电脉冲星形成机制。研究团队研究了三颗长周期脉冲星(PSRs J0250+5854, J2251−3711, 和 J0901−4046)的形成机制,探讨了三种经典的制动机制——磁场衰减、回落盘和r模不稳定性,对长周期射电脉冲星形成及演化过程的影响。通过比较模型预测值与多波段观测数据(包括自转周期、周期导数以及热辐射光度上限),研究人员发现这些制动机制在一定参数范围内可以合理解释这些脉冲星的自转周期和周期导数。尽管磁场衰减模型预测的热辐射光度超过了PSR J0901−4046的上限,但对其他两颗脉冲星的预测值却在合理范围内。

此项研究为理解长周期射电脉冲星的形成机制提供了新视角,还强调了未来通过多波段观测来限制脉冲星理论模型、关键参数以及发现更多长周期脉冲星的重要性。这将有助于进一步揭示脉冲星形成和演化机制。

文章链接:https://doi.org/10.1093/mnras/stae954

周期-周期导数图中磁场衰减模型下的三颗长周期脉冲星自转演化曲线